No.100 Wildlife Managementの25年

2008年10月発行

Wildlife Managementの25年

濱崎 伸一郎(WMO)

25年前の1983年、私は東京農工大学の環境保護学科から獣医学科に再入学し、3年目の大学生活を迎えていた。環境保護学科在籍時には丸山直樹先生の研究室に出入りし、下っ端調査員として栃木県日光のクマやシカの調査を手伝っていたが、その現場で調査をリードしていたのが現WMO代表の羽澄俊裕氏であり、クマやシカの捕獲時にどこからともなく現れ、見事な麻酔使いの技を披露していたのが創立者の一人である東英生氏であった。

1983年に野生動物保護管理事務所(WMO)が創立されたあとも、学生生活の合間に調査に参加させてもらっていた私にとって、Wildlife Managementとの関わりはWMOとのつきあいから始まったと言っていいかもしれない。

野生動物保護管理の草創期

大学生活1年目から参加しはじめた日光におけるツキノワグマとニホンジカの調査は、昭和55年度〜59年度の環境庁(現環境省)の大型プロジェクト「森林環境の変化と大型野生動物の生息動態に関する基礎的研究」によるものであった。区画法によるニホンジカの生息密度調査、餌資源量評価のためのササの坪刈り調査をはじめツキノワグマとニホンジカのラジオテレメトリー調査などの手伝いをしていたが、今でこそ野生動物調査や管理の一般的なツールとなっているラジオテレトリーも当時はお手製のものであった。また、捕獲時の麻酔も試行錯誤で、ある時は麻酔下で作業中のツキノワグマがおもむろに上体をもちあげ、後肢を引きずりながら調査員を追い回すようなこともあった。下っ端調査員の私にとってはワクワク、ドキドキの連続であったが、すべてがまだ手探り状態というなか、今思えば本当に貴重な経験をさせてもらっていたと思う。

この頃、日光以外でも北海道のエゾシカ、ヒグマ、五葉山、金華山のニホンジカ、白山のニホンザル、ツキノワグマ、大台ヶ原のニホンジカなど各地で着手された大型哺乳類調査で研究成果が上がりはじめていた。また、1982年には第2回自然環境保全基礎調査(環境庁)の報告書が出され、我が国で初めて中・大型哺乳類の全国分布が明らかにされていた。報告書に示された分布は明治から昭和にかけての過剰利用と乱開発の影響が明らかであり、分布の分断、個体群の島嶼化、地域的な絶滅が進むことが懸念された。野生動物保護管理の草創期といっていいこの時期、野生動物管理を通して保護を図るという情熱が各地の研究者の調査研究のエネルギーとなっていたように思う。ただし、今では我が国でも根付きはじめた野生動物保護管理(Wildlife Management)も、当時は馴染みが薄く、“管理”という言葉に自然保護派の一部からも非難が浴びせられる時代でもあった。

バブル期と鳥獣被害の増加

1989年に大学を無事卒業した私は、そのままWMOにお世話になることになった。当時の日本は1985年のプラザ合意を受けて、円高ドル安と低金利政策が進み、不動産や株式への投機が加熱したいわゆるバブル景気の真っ只中であった。各地で大型リゾート開発が進み、ゴルフ場も乱立した。大手ゼネコン、建設コンサルタント会社は大いに潤っていたが、開発に伴う環境アセスメントによってWMOの経営も少なからず恩恵を受けた。野生動物保護管理に対する関心、必要性が低かった当時の行政では、まだ野生動物にかける予算は非常に乏しく、環境アセスメントによって得られた資金をもとに細々と自主研究を進めていた時期である。ただこの時期のおかげで、丹沢におけるクマの調査や各種動物の捕獲技術などWMOの下地が形成されたともいえる。

私も入社以降の数年間は環境アセスメントでいろいろな地域を訪れる機会を得た。この時の経験も自分にとっては貴重なものであったが、数百ヘクタールずつの開発が各地で無数に行われていることを考えると複雑な思いもあった。バブル期の乱開発の反省、自然保護気運の高まりから、後の1997年には環境影響評価法が制定(1999年施行)された。これまでの動植物種のみの視点から生態系アセスメントが盛り込まれたことにより環境影響評価の質的向上が期待されたが、開発が前提の位置づけはその後もあまり変化しておらず、問題は積み残されたままである。

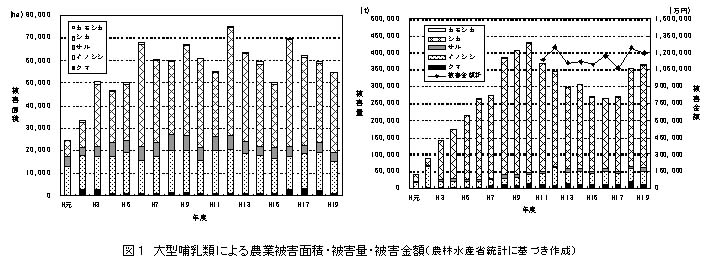

バブル期の前後、大型哺乳類による農林業被害が全国に拡がりを見せ、社会問題化しはじめた。図1に大型哺乳類5種による農業被害の変化を示したが、平成に入ってからの被害の増加は急激であり、増加の顕著な被害量は平成元年度から平成10年度にかけて10倍以上に至っている。ただし、クマやイノシシでも増加傾向が認められるものの、シカによる被害が群を抜いており種による違いも大きいことがわかる。このような状況の下、一部の地方自治体では被害対策を目的としたものとはいえ野生動物の調査が企画されはじめた。私も平成2年度に林業被害の増加を背景とした兵庫県のシカ調査事業を初めて担当することになり、学生時代に日光で得た経験をもとに、WMO全員の協力を得ながら分厚い報告書を仕上げたことを思い出す(それ以来、兵庫県とは長いお付き合いをさせていただくことになったが、よもや兵庫県民になることなど当時は想像もしていなかった)。

野生動物の被害問題は全国に拡大し、農林業被害問題のみならず、生活被害や人身被害の増加など国民の多くが認知する状況になった。被害の顕在化が偶然にもバブル期と重なったが、バブル期における乱開発の影響もさることながら、戦後から昭和30年代、40年代にかけての高度成長期に全国で行われた拡大造林による生息地の劣化(多様性の低下)、日本人の生活様式の変化の影響が大きいと考えられている。

特定鳥獣保護管理計画の創設

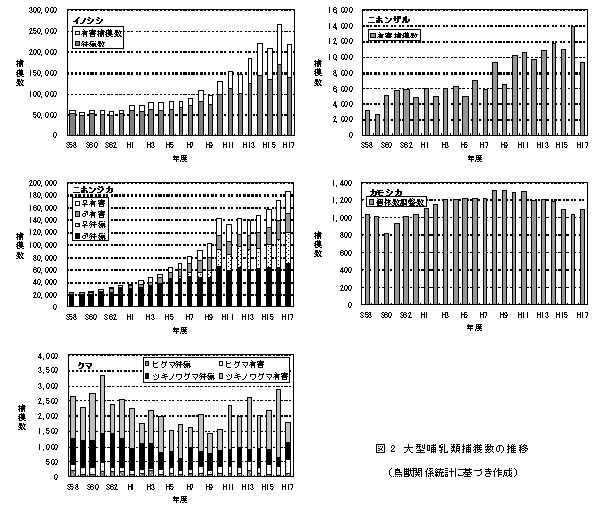

被害問題沈静化の兆しがなかなか見えないなか、平成11年6月に「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(鳥獣保護法)」の一部改正に伴い、特定鳥獣保護管理計画制度が創設された。当制度は「地域的に著しく増加または減少している特定の鳥獣の個体群について、個体数管理、生息地管理などに関する計画制度を創設すること」、「特定鳥獣保護管理計画を策定した都道府県は狩猟に関して国の制限より緩い制限を定めることができること」をその趣旨としている。しかし、「地方分権一括法」に基づく改正によって鳥獣捕獲許可権限が環境庁(現環境省)から都道府県に委譲され、さらに市町村へ委任されることにもなったため、捕獲規制の緩和が安易に進められ、地域個体群の存続に悪影響があるのではと自然保護団体のみならず野生動物の研究者からも懸念の声が上がった。その後の大型哺乳類の捕獲数の変化をみると、確かにイノシシ、シカ、サルでは捕獲数が顕著に増加している(図2)。しかし、当制度の導入により都道府県が主体となり地域の状況に即した保護管理計画が策定され、十分とはいえないまでも「計画的管理」、「科学的管理」、「総合的管理」、「適切なモニタリングの実施」という計画制度の根幹をなすキーワードが定着することになったことは、我が国のWildlife Management史において画期的なことであった。地方分権の流れの中で計画に取り組む姿勢には大きな地域差を生じ、地域によっては十分なモニタリングが実施されることなく安易な捕獲に頼る傾向が認められる。また、動物種によって調査研究技術の進度が異なっており、調査の難しい種においては、個体群動向の変化を把握するのに十分な調査が実施されず、技術開発についての努力も放置されている。しかし、その一方で、地域個体群の存続を図るため、人里に出没するクマの安易な捕殺を改めることに大きな努力を払っている地域もみられるほか、農林業被害への総合的な対策を懸命に推進する地域が出てきているのも事実である。

平成18年4月時点で、42都道府県で79の保護管理計画(ニホンジカ:32、ツキノワグマ:10、ニホンザル:13、イノシシ:17、ニホンカモシカ:7)が策定されている。我が国の大型哺乳類のManagementに大きな影響を持つようになった同計画制度の課題は、法改正にあたって衆議院環境委員会、参議院国土・環境委員会で出された附帯決議の内容がほぼそのまま当てはまる。すなわち、国による都道府県への支援、モニタリングの充実、生息地管理の実施、人材育成と調査研究体制の充実、広域管理などである。WMOもこれまで10数件の保護管理計画に関わってきたが、課題解消に向けた努力を十分に行ってきたとはいいがたい。国会の附帯決議という重い約束が忘れ去られることのないよう、今一度顧みて、同制度の充実を図る努力を続けいく必要があろう。

衆議院環境委員会(H11.6.8),参議院国土・環境委員会(H11.5.20)における鳥獣保護法改正案に対する附帯決議の要旨

・国全体の生息状況を適切に把握するとともに都道府県における調査を支援し,保護管理施策に活用すること.

・個体数管理において過剰な捕獲をもたらすことがないよう被害防除,生息地管理を万全に行うこと.

・生息実態等の科学的知見を十分に集積し,保護管理計画を策定すること.

・希少種あるいは個体群については特定計画を積極的に策定し,個体群の保護を生息環境の復元等も含めて進めること.

・都道府県における調査研究体制の整備,専門的な知識・経験を有する人材を確保すること.

・鳥獣保護区等の管理者である鳥獣保護員の大幅な増員と人材育成に努めること.

・保護管理のためのネットワーク構築など基盤整備を図り,都道府県を越えた広域的な保護管理を実行すること.

・適正な狩猟を実施すること.

・国による適切なモニタリングを実施すること.

・改正後3年を目途に,野生鳥獣の保護を一層明確にした法制度,農林業被害者の救済措置,公的機関主導の捕獲体制の強化,国と地方の責務の明確化についての検討を進めること.

外来種問題の拡大と対策

在来種による問題のほか、近年特に問題となっているのが外来種である。1980年代にもアライグマ、マングース、ハクビシン、ヌートリアなど問題視されていた外来種はいたが、その分布は限定的であったため、あまり重視されずにいた。しかし、その後の分布拡大や飼育動物の放棄の増加、飼育施設からの逸出などにより、各地で多くの種が問題となりはじめた。哺乳類の主だったものでもタイワンザル(青森県、東京都(伊豆大島)、和歌山県)、アカゲザル(千葉県)、キョン(千葉県)、アライグマ(ほぼ全国)、マングース(鹿児島県、沖縄県)、タイワンリス(東京都、神奈川県、静岡県、和歌山県、長崎県など)、ヌートリア(西日本)などがいる。農林業被害もさることながら、在来種との交雑、競合、在来種の捕食など固有の生態系に与える影響が現実のものとなっている。

このような状況に対し、国は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」を平成16年6月2日に公布し、翌年6月1日に施行した。同法では海外起源の外来生物であって生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、あるいは及ぼすおそれがあるものの中から「特定外来生物」を指定(平成18年9月1日現在で83種が指定)し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制している。また、既に定着し被害を及ぼしている特定外来生物については、被害の程度と必要性に応じて生態系からの完全排除、封じ込め等の防除を計画的かつ順応的に実施するものとしている。WMOもこれまでタイワンザル、アカゲザル、アライグマなどの調査・管理事業を受託し、対策の一部を担ってきたが、一度定着した外来種の増加や分布拡大は想像以上に早く、完全排除や封じ込めの大変さを痛感している。保護(愛護)団体などからは、完全排除や封じ込めは無理であり、無駄な施策であるとの批判も一部にはある。しかし、生態系への影響は計り知れず、人間の所業により引き起こされた生物多様性への負のインパクトをこのまま放置することは決して許されない。今後も可能な限り完全排除や封じ込めの努力を続けていく必要がある。

生息地管理と生物多様性保全へ

この25年間で我が国の野生動物の問題は大きな変化を遂げた。Wildlife Managementの定着は農林業被害への問題意識がその動機ではあったが、結果的には個体群管理、被害管理、生息地管理という3つの柱が必要であるという考え方が行政にも根ざしつつある。特定鳥獣保護管理計画制度の開始以降、農林業被害は増加の抑制あるいは減少する傾向にあり(図1)、対症療法としての被害管理、個体数管理は一定の成果を見せはじめた。しかし、野生動物問題の根本的な原因が生息地の質の低下にあると言われながら、生息地管理に着手する地域は未だほとんどない。その要因としては林業の疲弊が大きく、大型哺乳類の生息地の主体である森林環境の改善にかける財源がほとんどなかったことに起因する。戦後全国に拡大した植林地を適切に管理できるだけの力があれば個体数管理も被害管理ももう少し余裕を持って進められたに違いない。林業の復興は未だ見えない状況にあるが、21世紀に入って高知県をはじめとして地方自治体が相次いで森林環境税の創設に取り組みはじめた。現状では野生動物管理を視野に入れた施策にどの程度活用されるのか疑わしいが、生息地管理の財源として利用できる可能性は高く、その必要性と具体的なプランを提示していくことはWildlife Managementに関わっている者の責務であろう。

温暖化の進行など地球規模での環境悪化も野生動物に大きな影響を与えはじめている。有史以来の急激な変化でバランスを崩しつつある野生動物の動態が生物多様性の低下に拍車をかけることも懸念される。高標高域へのニホンジカの進出による高山帯、亜高山帯植生に対する食圧の増加がその一例であり、すでにいくつかの地域では深刻な状況になっている。また、先に述べた外来種問題も拡大していく可能性が高い。これまで我が国のWildlife Managementは人と野生動物の軋轢の緩和、個体群の安定的維持をその主な目的として掲げてきたが、今後は生物多様性保全もその主要な課題として取り組んでいく必要がある。

我が国は1992年に(1)地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること、(2)生物資源を持続可能であるように利用すること、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること、を目的とする生物多様性条約に署名した。その後、1995年には生物多様性国家戦略を決定し、新・生物多様性国家戦略の決定(2002年)、第三次生物多様性国家戦略策定(2007年)と条約の目的実現のため動き出した。Wildlife Managementの草創期から社会への定着に要したこれまでの25年から、生息地管理と生物多様性保全をキーワードとするこれからの25年に向けて、WMOも心機一転頑張っていかなければならない。

| No.101クマ類の出没メカニ… | 一覧に戻る | No.100 |