No.104 自然保護地域における野生動物の保護管理(前編)

2009年10月発行

自然保護地域における野生動物の保護管理(前編)

片山敦司(WMO)

はじめに

2009年9月19日午前2時半頃、岐阜県高山市丹生川町の乗鞍バスターミナルで9名の男女がツキノワグマにより重軽傷を負った。ツキノワグマによる人身事故としては異例の負傷者数となったことから、全国的にも大きなニュースとなったことは記憶に新しいところである。

2009年9月19日午前2時半頃、岐阜県高山市丹生川町の乗鞍バスターミナルで9名の男女がツキノワグマにより重軽傷を負った。ツキノワグマによる人身事故としては異例の負傷者数となったことから、全国的にも大きなニュースとなったことは記憶に新しいところである。

大きな事故となった原因については、マスコミや専門家による調査が行われているが、現時点で得られる情報からは「不幸な巡り合わせの連鎖」であったという見方もできる。最初にクマに遭遇した登山者の動き、助けようとした人の動き、クマの移動方向、建物など施設の立地などが、時間的にも場所的にも運悪く配置され、被害者が増えてしまったという考えである。これらの配置が少し違っていたら事故はもっと軽いもので済んだかも知れない(逆にもっとひどい事故になっていたかも知れないが・・・)。当事者の行動によりよい他の選択肢があったのかどうかを検証することは、今後の人身事故対策を考える上で重要であろう。

事故原因を分析する際のもう一つの重要なポイントは、事故の背後にある構造的な問題である。当事者が誰であろうと、どのような行動をとろうと、人とクマが接近遭遇する構造が存在する限り、いつか必ず事故は発生してしまう。残念なことに人とクマが同所的に存在する限り、事故の発生をゼロにすることはできない。ならば「人とクマが同所的に存在する」という構造を変えることで、事故の発生確率を下げることは可能となるかも知れない。このように事故原因を構造的にとらえる試みも今後の事故防止のために必要である。今回の事故では、人の生活圏ではなく野生鳥獣の生息が保護されるべき地域で発生したという点にも注意したい。保護が行われるべき地域でクマを射殺する事態となった背景として自然保護地域として必要な管理が尽くされていたかどうかは検証されるべきである。

前置きが随分と長くなってしまったが、本稿を書き始めた動機は、自然保護地域における野生動物の保護管理の現状を、野生動物の調査者の立場から見直したいという思いからであった。近年、自然公園や国指定鳥獣保護区などを含む「自然保護地域」において外来生物や特定の種の増加による生態系に関する被害が増加している。WMOも、その対策に関わる機会が増え、自然保護地域のあり方を協議する場も増えてきた。我々としても単に動物の動向を把握する技術的な側面に注目するだけでなく、自然保護地域における保護管理の理念をしっかりと持ち調査に臨む必要がある。

たまたま原稿を書き始めた直後に乗鞍岳の事故が発生し、自然保護地域の利用上の課題があらためて浮き彫りになった。まずは時事的な話題として今号ではクマ類の問題をとりあげる。次号以降になるが、後編としてニホンジカ、カワウなど増えすぎた野生鳥獣にまつわる問題を取り上げ、自然保護地域と生物多様性保全との関わりを整理してみようと思う。

自然保護地域の制度と基本理念

本論に入る前に、我が国の代表的な自然保護地域制度とその目的や方法について簡単にまとめてみよう。これらの制度は重複して活用される場合もあれば、制度の理念上重複がありえないものもある。

・天然記念物

文化財保護法により、「動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの」が指定される。例えば、カモシカは、「日本特有の動物で著明なもの及びその生息地」(天然記念物指定基準 動物1(1))として指定され、種指定特別天然記念物として現状変更・保存に影響を及ぼす行為が禁じられる。特別保護地域が14箇所指定(九州・四国は未設定)され、生息環境・生息状況等の詳細調査を行うため、カモシカ保護管理マニュアルに従った通常調査と概ね5年に1度の特別調査が行われている。

天然記念物の半数は地域指定されているが、多数の天然記念物が存在する地域には「天然保護区域」の指定枠もあり、上高地・尾瀬などは地域そのものが特別天然記念物となっている。

・保護林制度

森林生態系保護地域など7区分の保護林と「緑の回廊」が定められている。森林資源モニタリング調査、モニタリングサイト1000による調査に加え、5年で一巡する「保護林モニタリング調査」により動物生息状況調査(自動撮影、目視・痕跡ラインセンサス、巣箱調査等)が行われる。「緑の回廊に関するモニタリング調査」は毎年行われ、動植物の生息・生育状態のモニタリング(動物についてはフィールドサイン調査、自動撮影など)が行われる。保護林は77万8千ha、国土面積の約1.8%を占め、緑の回廊は24箇所(2007年4月現在)が設定されている。

・自然公園制度

自然公園法により「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的」として定められるものである。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園を合わせた自然公園は国土の14%強に達することから、本制度はわが国の自然保護地域の中核をなすものと言える。従来は、国民による利用を主たる目的としたものであったが、近年は「生物多様性保全の屋台骨」としての機能が重視され、平成21年6月3日法律第47号によって第一条の目的規定は「・・・資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする」と改正された。同改正においては、公園計画に基づいて国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図る目的で「生態系維持回復事業」が創設された。これは、ニホンジカ等の生息数の増加、外来生物の侵入などに伴う生態系への被害に対応するために設けられた制度である。本稿の執筆段階では改正は未施行であるが、自然公園内の野生動物の保護管理においてはこの制度が有効に機能する仕組みが重要となる。制度創設の背景と課題については次号で述べたい。

近年において自然公園法は、自然公園における人の過剰な利用による弊害を排除し、生物多様性保全の機能を強化するよう、改正が繰り返されてきた。また、その過程においては人による営みによって保たれてきた二次的な自然環境を保全するための仕組みも組み込まれてきた。2002年の法改正による「利用調整地区」、「風景地保護協定」、「公園管理団体」などの制度化がその流れの中に見られる。

・自然環境保全法

原生的な自然環境を保全する目的で、「原生自然環境保全地域」、「自然環境保全地域」を定めている。利用を前提としないより厳正な保護地域であるため、自然公園との重複指定はありえず、一定の森林管理を必要とされる保安林も対象地とはならない。指定された地域の行為規制が厳しいため、民有地の指定はほとんどなく、指定地の大部分は国有林であり、本地域が国土に占める割合は0.3%に過ぎない。特定の動植物の生息に重要な地域は「野生動植物保護地区」に指定されているが、その面積も狭く、対象となる動物は小型の哺乳類ですら稀で、両生類、は虫類、昆虫類が大部分である。

なお、自然環境保全法は、保護地域の指定の他に、「おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査」(自然環境保全基礎調査)を行うことを定めている。同調査で行われている中大型哺乳類調査(種の多様性調査)は、全国レベルの分布の概要とその変遷を示すもので野生動物保護管理の基礎資料としての価値が高い。また、重要な生態系については生態系多様性地域調査が行われた。種の多様性調査では都道府県に委託した調査も実施され、これにより各種動物のモニタリング手法の開発等も進められている。例えば、2008年には本調査によりツキノワグマのヘアートラップ法等の検討が宮城・山形・山梨・奈良の4県で行われた。

・鳥獣保護法

本法は、鳥獣の保護と狩猟の適正化を目的とするもので、野生動物の保護管理に直接的に関係する法律として重要である。同時に有害鳥獣捕獲の根拠法であり、特定鳥獣保護管理計画制度を定める法として知られている。

鳥獣の保護のために重要と認められる区域が本法律により鳥獣保護区に定められている。保護区は国指定鳥獣保護区(69箇所、約547,947ha)、都道府県指定鳥獣保護区(3,846箇所、約3,142,035ha)があり、保護区全体が国土面積に占める割合は約9.6%である(数値は2008年8月現在)。

2006年の鳥獣保護法改正により鳥獣保護区における保全事業が新設された。その目的は、保護区の指定後の環境変化等により鳥獣の生息環境が悪化した場合、鳥獣の生息環境の改善を図るために鳥獣保全事業を行うものである。例えば、外来生物等により生物多様性保全上の問題が生じた場合、保全事業による対策が行われる。例えば沖縄の重要な鳥類の生息地である漫湖鳥獣保護区では保全事業により、捕食動物調査(マングース・ネコ)による鳥類の影響が調べられた。

・種の保存法

国内希少野生動植物種の生息地等の保護のため、生息地等保護区が設けられている。現在指定されている生息地等保護区は8種9地区で面積は900haに満たない。

同法は希少な野生動植物を対象としたもので、鳥獣に関しては生息域外保護(保護増殖事業による飼育下での増殖と野生復帰)が進められている。しかし、野生下における保護区は設定されていないこともあり、生息域内での保護に関しては課題が山積している。哺乳類の保護区はないが、保護とは逆の立場で関連性があるものとして北岳キタダケソウ生育地保護区(山梨県南アルプス市)がある。ここでは登山道を除く全域が立入制限地区に指定されているが、ニホンジカの高標高地への進出がキタダケソウの保全に脅威となる可能性が指摘されている。

そのほか、国際的な枠組みとして、世界自然遺産、生物圏保存地域、ラムサール条約登録湿地などの地域が選定されている。世界自然遺産に指定された屋久島や知床、生物圏保存地域に指定された大台ヶ原・大峰山ではニホンジカの増加による問題が広がっている。ラムサール条約登録湿地では、釧路湿原などに生息するアメリカミンク、片野鴨池におけるアライグマなど外来生物の生息が生態系に与える影響が危惧されている。

これらの自然保護地域は、自然環境の保護または持続可能な利用により自然環境から得られる利益を保護する目的で指定されるものである。自然保護地域の考え方はその制度を定める法律に理念が示される。法律により目的が異なるので理念も枝葉においては異なるものであるが、自然保護地域の法の根幹に認められる(あるいはあるべき)理念として畠山(2006)は、環境権・公益信託・生物多様性保護・住民参加の4つを挙げている。すなわち、我々は、基本的人権として良好な環境を享受する権利を持ち、行政は公共財としての自然環境を受益者のために保護しなければならない。基本目的を生物多様性の保護におき、その実現のプロセスとして住民参加を必要とする。自然保護地域は、それらの趣旨に沿って適正に利用され(あるいは利用を禁止し)、管理されるできである。乗鞍岳のクマの事故についてもこれらの項目を頭に入れながら整理していかねばならない

自然保護地域における自由利用の原則とリスクマネージメント

自然環境から得られる利益を幅広く国民に認める考えの一つとして、北欧諸国で認められた「万民利用権(自然環境享受権)」がある。これは、公有地・私有地を問わず、カントリーサイドを自由に国民が利用することを法律として認めたものである。歴史的にも高いモラルをもって自然環境と接する国民性が形作られてきた中で認められる権利であるが、我が国においても自然環境は共有財産として自由利用の原則に従うべきだと考える人は多い。

国立公園の利用者のルールとリスクマネージメントについて、加藤(2008)は「国立公園の法と制度」の中でいくつかの例を挙げて制度の課題を述べている。例えば、自然公園内の「工作物」として認められる「テント」、特別保護区内の禁止行為としての「たき火」は、どのような形のものまでを「テント」「たき火」にするのかという境界が明確ではないことを挙げて、本来の目的である「開発規制」「環境保全」を踏まえた利用ルールが必要としている。また、登山道の整備をめぐる管理者責任と、入山者の自己責任の問題を取り上げ、自然公園における土地所有権や使用権を国が取得することなく国立公園として指定する形態)として整備されてきた地域制自然公園の管理の限界も述べている。

自然公園においては、観光客・登山客の増加に伴う過剰利用(オーバーユース)の弊害から、利用規制のための制度をより強化すべきだという意見もある。しかし、自由利用の原則を損ねることに対する反対意見も多く、利用者数や滞在日数に基準を設ける「利用調整地区制度」も現在は大台ヶ原の西大台地域で指定が行われているに留まっている(図1)。

過剰利用の問題は、多くの自然公園に共通であり、知床や尾瀬などでも利用調整の導入が議論されているほか、小笠原や中部山岳(乗鞍岳五色ヶ原地域)でも利用調整を意識した管理活動が地方公共団体の枠組みの中で整備されている。自然公園法にとらわれない地域主導の利用調整は、各自治体の条例や協定によるほか、2007年に成立したエコツーリズム推進法による整備が期待されている。

自然保護地域で利用者増加対策の足がかりができ始めたとは言え、まだまだ制度は普及したとは言えない。また、国主導から地域主導、民間の活力利用という流れの中で危機管理への備えが十分であるかという検証も欠かせない。この夏に発生した北海道での登山ツアー客による大量遭難事故(大雪山系トムラウシ岳)ではガイドの質の向上と登山者の自己防衛の必要性が問われる事態となった。「観光」よりさらに自然志向を高めた「エコツーリズム」が地域活性化の目玉として各地で広がっていく中で、自然保護地域の適正利用、利用者のモラルと危機管理意識の向上は欠くことのできない課題である。公共信託の立場から行政が指導的立場で必要な危機管理の体制を整えること、自由利用の原則から利用者が自己責任をより強く自覚することが求められる。

乗鞍岳の現状(事故の背景)

事故の事実関係については関係者による詳細な調査が進められている。現場の詳細はその報告に因るべきであるので本文では自然保護地域としてより一般的な課題を取り上げ、客観的な立場から事故の背景を整理する。

(1)現場の概要

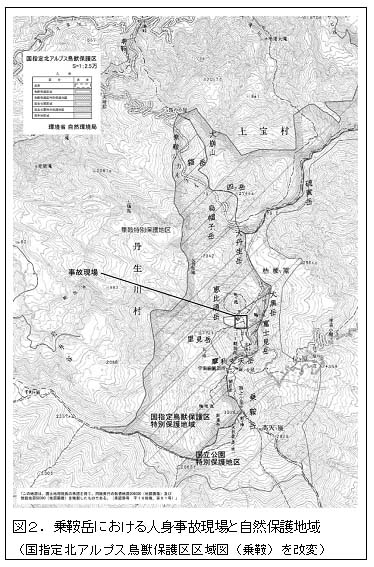

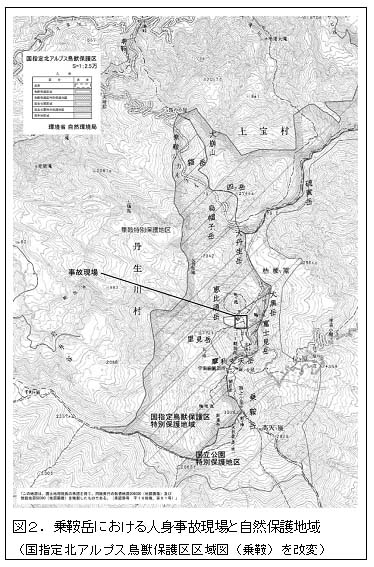

現場は中部山岳国立公園の南部に位置する乗鞍スカイライン終点の畳平(標高2702メートル)である。現場周辺は国立公園特別保護地区に指定さているほか、山塊の東側は国指定北アルプス鳥獣保護区特別保護地区となっている。

乗鞍スカイラインは当初は年間20万台もの車の利用がある有料道路であった。2003年の有料期間終了(無料化)に伴い、さらなるオーバーユース、排気ガスなどによる環境への悪影響が危惧され、無料化に伴う同年6月よりマイカー規制が実施されている。有料期間中(マイカー規制前)にはスカイラインには40万~50万人の利用者があった(岐阜県税務課資料)が、規制後の畳平駐車場(岐阜県)への乗り入れ車両数は平成18年度(5月~10月)で14,415台(うち、2,530台は自転車)、入り込み者数は平成15年度~19年度の平均で約20万5千人に半減している(岐阜県乗鞍自動車利用適正化協議会による推定値より集計)。マイカー規制以後にライチョウの生息確認数が増加するなど、その施策は自然環境の保全という面では良い効果をもたらしているようである。その一方で地元経済の面では利用者の増加による地域の活性化が望まれているところである。

規制後に利用者が減ったとは言え、畳平だけでも5月~10月の約6ヶ月間で20万人もの登山者・観光客が訪れる乗鞍岳は有数の山岳観光地であると言える。そのため、自然度の高い観光地で抱える野生動植物との共存の問題は当地域でも古くから語られていた。ただし、注目されていた問題の多くはライチョウをはじめとする鳥類の保護、登山道周辺における高山植物への悪影響であった。ツキノワグマとの遭遇による事故防止対策は、出没注意の看板が設置される程度で、人身事故の危険が予測されるような危険な状態は事故の発生前には認められていなかったようである(※事実関係の詳細は現段階では明らかになっていない)。

(2)クマ類の保護管理上の問題

わが国の自然保護地域におけるクマ類の保護管理上の問題として最もよく知られるのは北海道の知床における観光客とヒグマの問題であろう。知床国立公園のうち、知床5湖地区には、1日でも3000~4000人の観光客が訪れ、ヒグマと観光客が至近距離で遭遇する事態がしばしば発生している。多数の観光客にヒグマとの遭遇対策・安全指導を行うことは困難であり、事故を防止するために遊歩道の閉鎖や一部の高架木道化による対応が行われているが、現段階では事故の危険性を回避するために十分な対策とはなっていない(山中.2006)。しかしながら、ヒグマ対策の専門家が常に公園内を巡回し、危険な状態が確認されれば、速やかに遊歩道の閉鎖を行うなどの対策を行いうる点、ヒグマの生態を理解し、被害を未然に防止するための環境教育におけるソフト面の整備が進められているという点などで、他の観光地とは異なる機動性・先駆性が認められる(ただし、それだけヒグマの問題が大きいということであるが)。

現在の乗鞍地域は決して他の自然公園と比較して管理が不十分な国立公園というわけではない。国・地方公共団体・地域住民・NGOらがより良い公園管理のあり方を模索しているという点では評価できる取組も多い。事故が発生した場所とは少し距離があるが、乗鞍岳の五色ヶ原地域には高山市の条例により認められる「認定ガイド同行義務づけ・完全予約制・有料制」のエコツアーがある。条例により利用料の支払いと違反者への過料(行政罰)を課す制度は我が国で初めてのもので、地域主導による管理が一定の評価を受けている。

(3)岐阜県におけるツキノワグマの保護管理

岐阜県は、2009年3月に特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)(第1期)を策定したばかりである。同計画の目的はツキノワグマの科学的・計画的な保護管理の実施による地域個体群の安定的な維持、人身被害の防止、農林水産業被害の軽減により人との共存関係を構築することである。

乗鞍岳は、北・中央アルプス地域個体群(県内の推定生息数732~971頭)に属し、特に乗鞍岳を含む飛騨圏域は出没数も捕獲数も多いところである。県内では2004~08年の5年間に8件(年平均1.7件)の人身被害が発生しているが、これらはいずれも単独事故である。

同計画では生息地の保全及び整備に関する事項として、保護地域・排除地域・調整地域のゾーニング区分を定めている。保護地域は個体群の保全を優先的に取り組む地域として「原則として有害捕獲を実施しない地域」である。乗鞍岳は同計画における保護地域であり、今回の事故では残念ながら計画の目的が達せられなかった。何らかの前兆が察知されていた事故だったとすると対応の不備が問われ、偶発的な事故であったとするとクマの生息地での行動について必要な情報が利用者に浸透していたかどうかが問われることになる。

事故対策とその限界

繰り返しになるがクマ類の生息地において人とクマが同所的に存在する状況下では、人身事故はどこででも起こりうる。乗鞍岳の事故は特殊なものではなく、どこにでも起こりうる事故がたまたま起きてしまったと言えるかも知れない。だからと言って事故の発生を許容して良いわけがなく、むしろここで「どこにでも起こりうる」状況を許容している現在の日本の自然保護地域制度、管理体制を見直す作業を行うべきである。

山中(2006)が指摘する知床国立公園における社会的・政治的課題(法の根本的な課題はもとより、「非統合的管理と縦割り体制」、「利用のコントロールが困難」、「公園管理と野生動物保護管理の乖離」といった問題)の多くは、あらゆる自然保護地域においても共通の課題で、多くの地域でそれらが未消化のまま放置されている。マスタープランはできてもアクションプランができていない、理念は定められても実働部隊がない。このような現状はなかなか改善が難しい。

2005年度から本格導入されたアクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)は現地管理体制の強化には一定の貢献はしている。しかし、年間数十人規模での採用があるとは言えまだまだ人員が不足していること、非常勤職員という労働条件の不安定さなど課題は多い。

2001年から進められている「国立公園等民間活用特定自然環境保全活動事業(グリーンワーカー事業)」は、地元住民等の雇用により国立公園や国指定鳥獣保護区の管理の向上に寄与するもので、これまでに全国の28~29地域で年間3億円弱の予算が用いられてきた(環境省HP)。公園管理団体制度による公益法人やNPO法人との連携も一部の地域では有効に機能し、知床財団のように野生動物の保護管理に貢献しているところもある。しかし、全国的に見れば、ほとんどの自然保護地域は手厚い管理とはほど遠い状況にある。

とは言え、どの程度までの管理が必要なのかという議論は管理者と利用者の間の責任の所在で揺れ動くものである。ただ単に管理を強化するだけでは国土の利用価値を損ねるおそれもある。正しいリスクの評価があってこその管理であり、自然保護地域における野生動物保護管理をよりよい形にするためには、リスクを把握し、予測するための監視体制の強化も必要である。(後編に続く)

参考文献

大澤雅彦監修・(財)日本自然保護協会編集「生態学からみた自然保護地域とその多様性保全」(講談社サイエンティフィク、2008)

加藤峰夫「国立公園の法と制度」(古今書院、2008)

デール・R・マッカロー、梶光一、山中正実編著「世界自然遺産知床とイエローストーン」(知床財団、2006)

環境省「生物多様性国家戦略の見直しに関する懇談会(第1回会合~第7回会合配布資料)」(環境省資料、http://www.biodic.go.jp/cbd/2006/)

| No.104 | 一覧に戻る | No.103 サルたちの日常 |