No.137 生態系被害防止外来種アメリカザリガニ

生態系被害防止外来種アメリカザリガニ

平山 寛之(WMO)

読者のみなさんは外来種というと何を思い浮かべるだろうか。釣りをする人であれば、オオクチバスやブルーギル、野鳥観察が趣味の人であればソウシチョウ、哺乳類に興味があればアライグマやマングースが思い浮かぶだろうか。

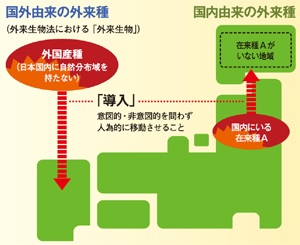

先に挙げた動物は、外来種の中でも特定外来生物に指定されているものである。環境省HPによると外来種は「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物」とされている。その中でも、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害が大きいものについては、外来生物法に基づき特定外来生物へ指定され、取扱いについて規制がかかるとともに、防除の対象となる。

特定外来生物は、外来種の中の一部である。そのため、日本には様々な被害を出しているもののその指定を受けていないものも多い。本稿では、私にとって、最も馴染み深い外来種であるアメリカザリガニについて、自分の過去の体験とともに、まとめてみたいと思う。なお、以降はアメリカザリガニをすべてザリガニと略す。

外来種のイメージ 環境省ウェブサイトより

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html#sec1

ザリガニの思い出

昭和57年生まれの私と同世代であればザリガニ(以後、ザリガニ)を飼った経験がある人は多いのではないだろうか。飼った経験がある人はどのように入手していたのだろう?私は、長崎の離島生まれで田舎住まいであった。手当たり次第に生き物を捕まえてくるような子供だったが、幼少期はザリガニを野外で見る機会はほとんどなく、自分で捕まえることはできなかった。そこで小学生のころ、祭りの夜店で売られているザリガニを親にせがんでオスメス1頭ずつを買ってもらったものが、初めての飼育個体。そして、ザリガニは私が記憶している範囲で、初めて、そして、唯一飼育した外来種となった。

ザリガニを手に入れ、飼育のために図鑑で方法を一応は調べたものの、難しいことはなく、水換えとエサやりさえきちんとしておけば、弱ることもなく飼育できたように思う。突然水槽内にあらわれた脱皮殻を見て「死んでしまった!」と慌てたことはあったが。

飼育に慣れたころ、メスを水換えのために捕まえて、少し揺すると、丸めていた尾部から数十頭の小さなザリガニ(稚ザリガニ)がワラワラと飛び出して水中を泳ぎだした。それまでメスが卵を抱えていることにさえ気がついていなかった私は、驚き慌てながら、別の水槽を準備したのであった。

脱線するが、私の実家は海まで歩いて10歩。毎日のように釣りをしていた。釣りエサとしてよく使っていたのは現地調達したフナムシだった。フナムシは、ザリガニに似て母親が卵を孵化するまで腹部に抱える繁殖方法をとる。そのため、ちょうど良い時期(?)にメスフナムシ捕まえると、その拍子に、2ミリほどの稚フナムシが腹部からワラワラと出てきて、手を這い回る。嫌いな人が見ると卒倒しかねない絵面である。こうした似た経験があったためか、稚ザリガニの登場には驚いたが、すんなりと受け入れたのであった。

身近な外来種

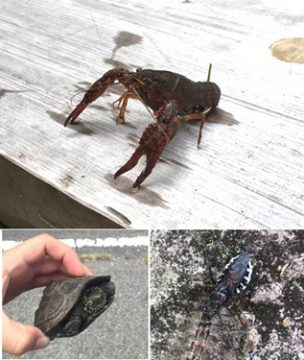

上:アメリカザリガニ;下左:アカミミガメ;下右:ヨコヅナサシガメ

話を戻そう。生まれた稚ザリガニ、すべては育てることができず、残念ながら大半は死なせてしまった。飼育容器が小さすぎたことが原因であった。しかし、一部は成体となり、その後3世代目まで飼育は続いた。しかし、飼育開始から5年後、家族旅行から帰ると全滅、という悲しい最後を迎えてしまった。そのショックからか、今に至るまで、新たにザリガニを手に入れて飼育することはしなかった。なお、死亡の原因は夏場だったので水温の上昇か水質悪化が原因だったと考えている。

その後、外来種(外来生物)という単語を初めて聞いたのはおそらく中学生ごろ。ブラックバスの問題が盛んに取り上げられていた。ザリガニが生態系に与える影響について、知識を得ることになるのは、大学に進学した後であった。

フナムシをエサに釣ったメジナ(2017年7月 実家前の海にて)

ザリガニの分布拡大と生態系被害防止外来種の指定

ウシガエルのエサ用として持ち込まれた数十頭から、ザリガニは全国に広がったとされる。子供でも簡単に飼育と繁殖ができることは、よほど厳しい環境でなければ生存できることを示しているだろう。加えて、親が抱卵するというザリガニの繁殖方法も、個体数増加と分布拡大に一役買っているだろう。哺乳類や鳥類を除けば、動物の大半の分類群では、親が子(卵)を産んだらそこが親子の別れ。親による子の世話が行われないことは当たり前。そのため、無防備な卵の段階で多くの個体が捕食や環境変化によって死亡する。ザリガニのように、孵化して子が自由に動けるようになるまで、親が抱卵(世話)をするだけでも子の初期生存率は大きく上昇するだろう。

ここまでザリガニの食性については触れなかったが、言わずと知れた雑食性。植物から、水生昆虫、両生類の幼体、魚類となんでも食べる。そのため、ザリガニがため池などに侵入し、その数を増やすと生物相が大きく変化する。捕食によって、もともと生息していた動物は減少する。さらに水草などをハサミで切る習性があり、植物にも大きな影響を与えるとともに、池の景観まで変えてしまう。なお、この習性は水草そのものをエサにするというよりは、草刈りによって狩りをしやすくことが目的ではないかという研究結果が得られている(Nishijima et al. 2017)。また、生物多様性の低下を引き起こすこと以外に、水田に侵入すると水稲を直接的に切ることに加え、掘削による漏水(若杉 2013)など農業被害をもたらす。

こうした分布の拡大と、被害状況から、ザリガニは外来生物法に基づき「生態系被害防止外来種」(旧要注意外来生物)に指定されるほか、日本生態学会が定める「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されている。なお、ザリガニがエサとなるはずだった、上位捕食者ウシガエルは、同法に基づき特定外来生物に指定されている。特定外来生物に指定されると、許可のない飼育や生きた状態での運搬、野外へ放つことなどが原則禁止される。生態系被害防止外来種であるザリガニについては、こうした禁止事項はなく、今も飼いきれなくなった個体の野外への放棄が続いていることは想像に難くない。

対策の現状と今後

ザリガニの対策はどのようなものが行われているのだろうか。インターネットで調べる限り、普及啓発と市民参加によるボランタリーな駆除活動が多いようだ。私も神奈川県内で、市民参加のザリガニ釣りによる駆除を目にしたことがある。取り組みの数は多いものの、根絶に至った例は数えるほどしかないようである。

この記事を書くきっかけはいくつかあるが、その1つは私の出身地で、長崎大学の大庭准教授が行ったザリガニの駆除である。冒頭でも述べたが、私は幼少期にはザリガニはほとんど見たことがなかった(注)。ウシガエルはたくさんいたが。それが近年は数日で1,000頭に近い数が捕獲されているそうだ(該当記事は、残念ながら今は閲覧できなかった)。そのような状況になっているとは思いもよらず衝撃を受けた一方、専門家主導で対策が実施されていることには少なからず希望を感じた。今後、どのような対策が実行されるのか、どの程度の期間継続されるのか、対策の効果は現れるのか、根絶はできるのか、これを機会にアンテナを張り、情報収集に努めようと思う。我々が行っている野生鳥獣対策に、今後役立てることが可能な情報があるかもしれず、その逆もありえるかもしれない。

野生動物の問題は、本当に多岐にわたる。対象種と地域をかけ合わせただけの種類があるようだ。その中でも、実行可能な対策はいくつかに絞られ、その中でベターなものを選択していくことになるのだろう。私そしてWMOが今後、関わることができる選択がいくつあるのかは分からないが、適切な選択に寄与できるよう尽力したいと思う。

最後に、外来種の記事を書くとどうしても、その生き物は悪者のような印象を与えてしまう。今回、取り上げたザリガニを含め、生物はただ自分の置かれた環境で、生き延びそして繁殖するために最善を尽くしているだけである。生き物と身近な仕事をする中で、そのことだけは常々忘れずにいたいものである。なにせザリガニなんて、その生態は興味深く、見た目もとってもカッコイイ動物なのだから。

(注)同郷・ほぼ同世代の方が作者の、地元が舞台のマンガにザリガニ釣りをする様子が描かれているので、場所によっては当時からそれなりの数がいたのかもしれない。

◎参考資料

・環境省.日本の外来種対策. https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

・Shota Nishijima, Chisato Nishikawa, Tadashi Miyashita. 2017. Habitat modification by invasive crayfish can facilitate its growth through enhanced food accessibility. BMC Ecology.

・若杉晃介. 2013. アメリカザリガニによる水田漏水の実態と対策. 農業および園芸.

・ヨシノサツキ. 2009. ばらかもん(1).ガンガンコミックスONLINE.

| No.138 | 一覧に戻る | No.137 |